Empfohlene Produkte

Limitierte Plätze!

Summer Conference Vienna 2024

Summer Conference Vienna 2024

Exklusiver Vorsprung: Ihre zertifizierte Weiterbildung zum Future Manager

1.350,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

Future Business Guide KI Empowerment (Digitalausgabe)

Future Business Guide KI Empowerment (Digitalausgabe)

Unternehmerische Handlungsfelder in der Ära generativer KI

99,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

Zukunftsreport 2024

Zukunftsreport 2024

Ihr Ausblick mit neuesten Research-Ergebnissen, eingeordnet von Expertinnen und Experten

150,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Megatrend Research

Megatrend Research

Megatrend Research präsentiert einen völlig neuen Ansatz der Trend- und Zukunftsforschung

24,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Retail Report

Retail Report

Redefine Retail – Wo Sie jetzt handeln müssen

175,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

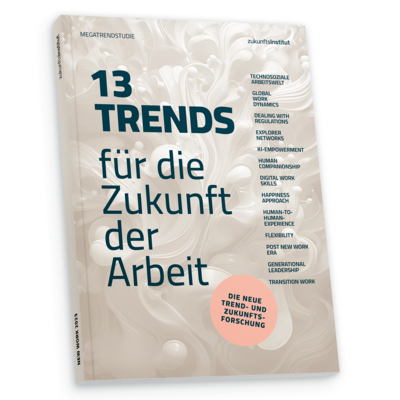

13 Trends für die Zukunft der Arbeit

13 Trends für die Zukunft der Arbeit

Was kommt nach New Work? – Erkennen Sie die Zusammenhänge der neuen Arbeitswelt.

150,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Zukunftsgruß 2024

Zukunftsgruß 2024

Das ideale Geschenk: 10 Zitate, 10 Texte, 10 Mal Umdenken, das uns positiv in die Zukunft blicken lässt.

12,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Megatrendstudie Globalisierung

Megatrendstudie Globalisierung

Europäische Zukunftspotenziale in einer globalen Wirtschaft

150,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Megatrend-Dokumentation

Megatrend-Dokumentation

Die Megatrend-Dokumentation bietet einen umfassenden Überblick über Veränderungen, die unsere Welt heute & morgen beeinflussen.

600,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Deine Zukunft!

Deine Zukunft!

„Deine Zukunft!“ gibt Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des Zukunftsinstituts.

30,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Food Report 2024

Food Report 2024

Verstehen Sie die wichtigsten Food-Trends und lernen Sie die Ernährungskonzepte der Zukunft kennen.

175,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Lebensstile (Digitalausgabe)

Lebensstile (Digitalausgabe)

Die Lebensstile-Dokumentation ermöglicht es, Bedürfnisse der Kunden zu verstehen. Inklusive „Relations Mapping“-Tool!

380,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

Workbook Vision

Workbook Vision

Das Praxisbuch für die Entwicklung Ihrer Unternehmensvision, basierend auf den Beratungsmethoden des Zukunftsinstituts.

140,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand

Der neue Resonanz-Tourismus

Der neue Resonanz-Tourismus

Die Trendstudie zeigt die Chancen eines an menschlichen Entwicklungsbedürfnissen Tourismus auf.

150,00 €

Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

zzgl.

Versand